夏至

2023年

6月21日(日曜日)

| 二十四節季 | 侯 | 七十二侯 |

| 夏至 | 初候 | 乃東枯 (なつかれくさかるる) |

| 夏枯草が枯れる | ||

| 次候 | 菖蒲華 (あやめはなさく) |

|

| あやめの花が咲く | ||

| 末候 | 半夏生 (はんげしょうず) |

|

| 烏柄杓が生える |

2017年の夏至はいつから?

6月21日(土曜日)〜7月6日(日曜日)

[contentblock id=adsense]

夏至とは

夏至とは、「日長きこと至る・きわまる」と言う意味です。

1年の中で、最も昼が長く夜の短い日になり、昼の12時のときの太陽の高さも、1年でもっとも高くなります。そのため日本では昼間の時間がもっとも長い日とされており日時計などで確認すると、日の影が最も短くなるのが分かります

日照時間がもっとも短い冬至と比べた場合、東京などでは、昼の時間差は5時間近くもあるようです。

夏至・6月21日ごろは、昼間が14時間50分で、夜間は9時間25分くらい。

冬至・12月22日ごろは全く逆転して、昼間が9時間45分で、夜間が14時間15分なのだそうです。

実際の時間で示されると、納得のいく「夏至」ですね。

暦の上では夏にあたるのですが、実際の季節では梅雨の時期のため、本当の意味での太陽の出ている日照時間はそれほど長くは感じられません。

日常生活でそれほど「夏至」を意識していないのは、そんな理由からなのでしょう。

夏至とは季節を表す二十四節気の中でもっとも日中が長いひのことを意味します。

今年2017年の夏至の日には日中の長さをちょっとだけ意識してみるのもいいかもですね。

世界の夏至について

日本とは違って、暗く長い冬が続く北欧などでは特別に喜ばれる日で、各国共に盛大に「夏至祭」などが行われるそうです。

また、これらの北半球では、歴史的にも夏至は収穫を迎える夏の始まりを告げる日とされ、植物や人類にとっても繁殖に結び付けて考えられたようです。

スウェーデン等では、夏至を祝う「ミッドサマーの祝日」から9ヵ月後、子供の誕生が多いといわれています。

他にも、各国で様々な風習があるようです。

ギリシャでは未婚女性がイチヂクの木の下に持ち物を置くことで、「夏至の魔法」によって未来の夫の夢を見るとか。

ポーランドでは、この日のスラブ民族の祝日に、恋に落ちる男女が多いとか。

イギリスの地方の夏至祭りでは、男性神と女性神の出会いを祝う意味があるらしいとか。

日本でも、風習として続いているものはあります

尾張地方では、夏至の日に「いちぢく田楽」を食します。

また大阪の一部では、「稲の根のようにタコの足が深く広く張る」ことを祈願して、タコを食べるのだとか。

関東地方にも、新小麦の焼餅を神様に供える、春の収穫祭のような風習もあるようです。

夏至の由来や意味は

夏至は中国から伝わった二十四節気の十番目にあたりますが、昼夜の長短を基準にした季節の中間点でいうところの「春分」「夏至」「秋分」「冬至」の一つです。

1年で最も昼が長い頃とされています。

太陽黄経が90度の時で時期は6月21日頃、暦の上では夏至の起こる日を「夏至日」と言いますが、天文学的にはその瞬間を指して「夏至」と呼ぶそうです。

対義語の冬至から数えて、ちょうど半年の1/2年目でになります。

期間としては、次の節気の小暑までを呼ぶこともあります。

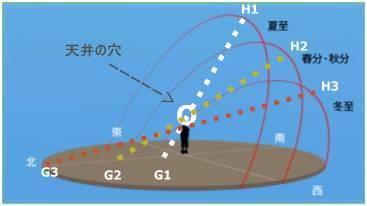

夏至の太陽の位置はどうなっている?

北半球の北回帰線上の観測では、夏至の日の太陽は正午に天頂を通過します。

北半球の北回帰線上の観測では、夏至の日の太陽は正午に天頂を通過します。

そして、夏至の日当日は、北緯66.6度のより北の北極圏全てが「白夜」となりますし、南緯66.6度より南の南極圏では「極夜」になります。

また、南半球では昼夜の長さが北半球とは逆になるため、天文学的な「夏至」とは別に、習慣的に「1年中で1番昼が長く、夜が短い日」を『夏至』と呼ぶこともあるそうです。

と言うことで、南半球では習慣的な意味合いで夏至を迎える日は、北半球では「冬至」になるのだとか。

全く逆と覚えておくと、面白いトリビアになるかも知れませんね。

2017年の夏至の太陽の日の出日の入りは何時?

以下は東京の日の出日の入りの時間です。

参考までに2001年〜2017年の夏至の日の出日の入り時間を掲載してみました。

おおむね同じ時間(1分以内の誤差)に日が上がることを考えるととても正確に地球は回っているんだなと思います。

2001 6月21日 4:27:26 19:00:41

2002 6月21日 4:27:24 19:00:38

2003 6月22日 4:27:34 19:00:48

2004 6月21日 4:27:31 19:00:45

2005 6月21日 4:27:28 19:00:42

2006 6月21日 4:27:27 19:00:40

2007 6月22日 4:27:38 19:00:51

2008 6月21日 4:27:34 19:00:47

2009 6月21日 4:27:31 19:00:45

2010 6月21日 4:27:29 19:00:43

2011 6月22日 4:27:39 19:00:52

2012 6月21日 4:27:35 19:00:49

2013 6月21日 4:27:31 19:00:44

2014 6月21日 4:27:28 19:00:41

2015 6月21日 4:27:28 19:00:41

2016 6月21日 4:27:28 19:00:41

2017 6月21日 4:27:28 19:00:41

昼が長く夜が短いと日とされていますが、実際の日の出・日の入りの時刻とは一致しません。

日の出が最も早いのは夏至の1週間前になり、日の入りが最も遅いのは夏至の1週間後だそうです。

「夏至」は『夏が至る』と書きますから、夏至の6月21日頃は夏と考えられます。

しかし、梅雨の時期のため、日照の時間も多くはなく、地域的には夏に至るにはまだ早い気もしますね。

気象庁では、春3~5月・夏6~8月・秋9~11月・冬12~2月と公式に定めています。

一般的に使用されている季節区分は、春4~6月・夏7~9月、秋10~12月・冬1~3月、のようです。

これは4月からを新年度として区分したもので、天文学的、気候学的なものとは関係なく、日本の習慣的な意味合いが強いようです。

夏至の頃の行事やことば

早乙女

田植えのシーズンです。老いも若きもいっせいに田植えをしますが、なかでもひときわ華やぎを演出しているのが少女や若い女性たち。彼女たちを特別に言い表したのが「早乙女」ということば。若い男性の視線を集めて心ときめかした田植えの場は、秋の収穫のお祭りと並んで、今でいつ合コンと同じだったのかも。

夏至の頃の旬の食材

夏みかん

夏に味わえる柑橘類のひとつで、レモンに似た爽やかな香りが特徴です。本来の名称は「夏橙」で、それが、明治時代に商人たちが売れるようにわかりやすく、ということで「夏みかん」に変更し、それが定着していったそうです。

秋の暮れには色づき始めますが、酸味がとても強く、食用には適していません。春先になると酸味が弱まりますので、食べごろになり初夏にはおいしく食べることができます。

夏至の頃の花

姫百合

夏の季節に鮮やかな橙色のくっきりとした六花弁を咲かせるユリ科の多年草です。原産地は日本と朝鮮半島。日本では主に西日本に自生していますが、鹿の食害によって自生のヒメユリは減少を続けています。また鮮やかな花を楽しむために、栽培・育種の対象になっています。

夏至の七十二節気

乃東枯(なつかれくさかれる)

夏枯れ草が枯れる

夏至が終わるとすぐにやってくる七夕

夏至の期間が終わる頃にやってくるのが七夕です。実は現在では7月7日に行われているものですが、昔は違ったというのをご存知ですか?

さらに織姫や彦星はじつは恋人ではなかった!?そんあ七夕に関するトリビアや七夕飾りについて詳しく紹介しています。

梅雨も終わりかけの頃になると、次第に日差しが強くなり、日中は日傘をさす日が増えてきます。

6月下旬に訪れる夏至の頃は、梅雨真っ只中でもありながら、そろそろ梅雨の終わりを感じる季節です。

夏至の日は、1年のうちで最もお昼の時間が長い日で、これからやってくる夏を予感させる日でもあります。

今回は、夏至の意味や日程の決め方、関係ある季語や食べ物、風習などをご紹介します。

夏至てどんな日

夏至は、6月22日頃に訪れる1年のうちで最も昼の時間が長くなる日です。

6月22日頃から15日間程度の期間を夏至と言っており、二十四節気では10番目の節気にあたります。

1年で最も昼が長い夏至ですが、その日の天候によっては、その長さを感じにくいかもしれません。

例えば、まだ梅雨明けではないので、雨が降っている場合は、日の長さを感じにくいです。

しかし実際には、冬至の日と比べるとお昼が5時間弱長いので、本当に夏至の日は、昼が長いのです。

夏至の日の決め方

夏至の日は、太陽の位置によって決まります。

そのため、毎年6月22日ごろに夏至がやってきますが、1日から2日前後のズレがあります。

太陽は地球の周りを1年間で回っており、旧暦の二十四節気では1周360度を24で割って、その時の太陽の位置によって節気を定めています。

始まりの0度は春分点で、そこから太陽が回って90度になった日が夏至だと決められています。

単純に計算すると360度24で割っているので、15度おきに節気が訪れます。

つまり、1日1度の感覚で太陽が移動していることになるので、1つの節気は約15日間になっているのですね。

その計算方法で考えると、春分の日から夏至の日までは、90日間程度あることになります。

夏至は何をする日?

夏至が訪れると、田植えをしたり、お餅を食べたりして過ごします。

夏至の過ごし方を解説していきますね。

田植えをしていた

夏至の日は、各地方で特定の食べ物を食べる風習があります。

その風習の始まりは田植えでした。

夏至の日に田植えを終えると、田植えが無事に終わったと言うことで、お餅などを食べていたのです。

現在の日本では、3月や5月に田植えが行われていますが、昭和30年頃までの日本では、夏至の頃に田植えをするのが一般的でした。

実際に、今の日本では、夏至に田植えはしませんが、田植えの後に食べていた食べ物を、各地方ごとに食べる風習が残っています。

田植えだけではなく、麦の収穫のシーズンでもあるので、収穫のお祝いに食べていたものもあります。

タコを食べる

たこ焼きが有名な大阪や関西では、夏至の頃にタコを食べる風習があります。

夕食にたこ焼きが出てくることが多い関西ですから、毎日タコを食べているようなイメージがしますが、夏至の日は特別です。

夏至の日にタコを食べる風習は、「稲の根がタコの八本足のように、しっかり地面に張ること」と祈願したことから始まりました。

つまり、田植えをした後に、今年も無事に稲を収穫できますようにと祈願していたのですね。

半夏生餅を食べる

奈良や関東では、半夏生餅を食べる風習があります。

奈良や関東では、夏至の頃に麦の収穫が行われていました。

半夏生餅の半夏生とは、夏至からの11日間のことで、この時期に麦の収穫をして、収穫後に半夏生餅を食べていたのです。

半夏生餅は小麦ともち米を混ぜて作られたもので、 別名で小麦餅とも言われています。

同時に、お米の収穫を祈念する時のお供え物にも半夏生餅が供えられていました。

水無月を食べる

京都では、夏至の頃に水無月と言う和菓子を食べるのが風習です。

水無月は三角形の白いういろうの上に小豆を散らした和菓子です。

有名な和菓子なので、一度は見たことがあるでしょう。

京都の水無月は、夏を越すときの悪霊祓いが目的で食べられています。

これは、神道儀式の「夏越の祓」に基づいた風習で、ういろうの上に乗っている小豆は悪霊祓い、三角形のういろうは暑さに耐えるための氷だと考えられています。

このように、夏至の日は、関東や関西などの各地方で、様々な食べ物を食べて過ごす風習があります。

夏至に関係のある季語

夏至に関係する季語には、雨や季節の花にまつわる言葉が多いです。

・夏至

・合歓の花

・梅雨

・入梅

・梅雨寒

・梅雨冷え

・あじさい

・紫陽花

夏至の頃の季語を使った俳句には、次のようなものがあります。

・夏至の日の家居いづくに立つも風(岡本眸)

・いなづまに白しと思ふ合歓の花(軽部鳥頭子)

・紫陽花や 帷子時の 薄浅黄(松尾芭蕉)

・紫陽花や 昨日の誠 今日の嘘(正岡子規)

あの頃に送る手紙には、このような挨拶がよく使われています。

・ 梅雨の季節になりました。

・ 青葉若葉の候、いかがお過ごしでしょうか。

・ 暑気日ごとに厳しさの増す今日この頃

・ 長雨が続きますが、お元気ですか?

・ 入梅の折から蒸し暑い日が続きます。

・ 梅雨明けが待ち遠しい今日この頃

6月のお手紙を書く際に参考になりますよ

▶ 6月の時候の挨拶

夏至に関係ある食べ物は?

夏至には、半夏生餅や水無月、タコなどを食べる風習がありますが、それ以外には、旬を迎える野菜や果物があり、夏至の頃に盛んに食べられます。

夏至の頃に旬を迎える美味しい野菜や果物などには、次のようなものがあります。

夏みかん

夏みかんは6月の下旬ごろが旬なので、まさに夏至の頃に美味しくなります。

レモンなどと同じく、クエン酸やビタミンCがたっぷり含まれており、疲労回復や夏風邪の予防に役立ちます。

アンズ

杏仁豆腐にも使われる杏は、6月下旬から7月中旬に旬を迎えます。

独特の酸味を持つ杏ですが、クエン酸やりんご酸などを多く含んでおり、糖質の代謝をアップさせたり、鉄分の吸収をスムーズにしたりする働きがあります。

ジメジメとした日が続くと、体調崩しやすくなりますが、杏のクエン酸やりんご酸には、疲労回復効果が期待できるので、夏までに疲れを取るための果物として最適です。

みょうが

これからの季節にさらに美味しくなるそうめんの薬味や味噌汁の具でよく使われているみょうがは、この頃が旬です。

味噌汁などに入れると、独特の香りで風味豊かになるので、おすすめです。

オクラ

和え物やサラダに最適なオクラも、この頃に旬を迎えて美味しくなります。

噛むほどにネバネバ成分が出てきますが、そのネバネバ成分にこそ、栄養がたっぷり含まれており、夏バテ防止効果が期待できます。

冷やしうどんや納豆にトッピングしてもおいしいです。

あゆ

ちょうど6月頃に、アユ漁が解禁されて、スーパーなどの売り場にも多く並べられるようになります。

単純に塩焼きをしても美味しくいただけますが、天ぷらでも絶品です。

かんぱち

この頃に旬を迎えるきんぱちは、脂がのっていて、刺身にしてもおいしいです。

油は載っているものの、味にはクセがないのでさっぱりとした味を楽しめます。

はも

関西を中心に身近な魚として知られるはもは、6月下旬から7月ごろにかけて旬となり、脂がのって美味しいです。

特に京都では、はもを食べる習慣があり、7月の祇園祭の頃が旬なので、祭りはもと呼ばれてきました。

まとめ

夏至は、6月22日頃に訪れる昼間の長さが1番長い季節です。

昔の日本では、田植えのシーズンでもあったため、田植えにまつわる風習が今でも残っています。

地方によって、夏至の過ごし方や食べるものが違い、関西ではタコ、関東や奈良では半夏生餅、京都では水無月を食べる風習があります。

風習にまつわる食べ物以外にも、春を迎える果物や野菜、魚介類などが多く、梅雨のじめじめを吹き飛ばすほどおいしい食材が食卓に並びます。

また、夏至の頃に使われる季語にもあるように、紫陽花がきれいに咲く季節でもあるので、梅雨ならではの景色を楽しみながら優雅に過ごせるといいですね。

夏の二十四節季を知ろう

| 四季 | 節気 | 旧暦 | 西暦 |

| 夏 | 立夏(りっか) | 4月節 | 5月5日頃 |

| 小満(しょうまん) | 4月中 | 5月21日頃 | |

| 芒種(ぼうしゅ) | 5月節 | 6月6日頃 | |

| 夏至(げし) | 5月中 | 6月21日頃 | |

| 小暑(しょうしょ) | 6月節 | 7月7日頃 | |

| 大暑(たいしょ) | 6月中 | 7月23日頃 |