冬至

2023年

12月22日(日曜日)

冬至の七十二侯

漢字であらわされた言葉で美しい日本語ですね

| 二十四節季 | 侯 | 七十二侯 |

| 冬至 | 初候 | 乃東生 (なつかれくさしょうず) |

| 夏枯草が芽を出す | ||

| 次候 | 麋角解 (おおしかのつのおつる) |

|

| 大鹿が角を落とす | ||

| 末候 | 雪下出麦 (ゆきわたりてむぎいづる) |

|

| 雪の下で麦が芽を出す |

冬至とは

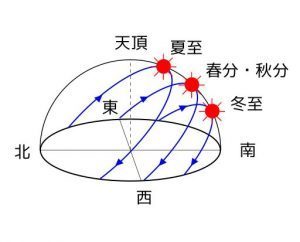

冬至というのは北半球ではもっとも日照時間がもっとも短くなる日で太陽の高さももっとも低くなる日で真逆の夏至はもっとも日が長いで日照時間の差は北海道では6時間半、東京では4時間半ほどの違いがあります。

冬至というのは北半球ではもっとも日照時間がもっとも短くなる日で太陽の高さももっとも低くなる日で真逆の夏至はもっとも日が長いで日照時間の差は北海道では6時間半、東京では4時間半ほどの違いがあります。

最初に書いていた冬至がとても大事にされていたというのは、冬至の次の日から日が長くなることから太陽が生まれ変わった日とされ運気、それに伴って運気が上昇していく日とされていました。

そのため冬至は世界中でお祭りをされており私たち日本人にとっても馴染みの深いクリスマスも冬至と関係しています。

太陽の蘇りを意味する境目の日として、キリストの生誕と結びついたもので、その年の冬至の日が12月25日だったこともありキリストの降臨の日としてクリスマスが12月25日になったとされています。

ちなみに冬至は旧暦に基づいて制定されているもので、毎年観測が行われ冬至と夏至は日にちが定められており変動します。

関連: 夏至

冬至にはなぜ「かぼちゃ」を食べるの?

冬至の食べ物といえば「かぼちゃ」!でもなぜかぼちゃが代表的な行事食として紹介されているのか?という疑問にお答えしていきたいと思います。

冬至には「ん」の付く食べ物を食べることで運気を呼び込むことができるとされています。

例えば、うどん、大根、レンコン、にんじん、ぎんなん、きんかん、かんてん、などの「ん」が付くものは「運盛り」と言われており縁起の良い食べ物とされています。

この食べ物は土用丑の日に「う」の付く食べ物を食べて暑い夏を乗り切るという考えにもにています。

なぜ「ん」で終わる食べ物が冬至に食べられるのかというと「いろはにほへとん」と最後の言葉に合わせて「ん」の付く言葉の食べ物と伝えられています。

それだと「かぼちゃ」は「ん」がつかないと思われるかもしれませんが漢字では南瓜(なんきん)と書き中国の南から来た瓜とかかれます。

その中でも冬至に「かぼちゃ」が選ばれる理由

数ある「ん」の付く食べ物はあるけれど冬至にかぼちゃが選ばれるには理由があります。先ほど少し紹介したように「かぼちゃ」は「南瓜(なんきん)」は、運盛りの一つに挙げれ、陰(北)から陽(南)へ向かうことを意味しています。

また、語呂合わせのように思われるものではありますが、かぼちゃ現代ほど保存技術が発展していない時代において、長期保存の菊貴重な食べ物でした。

夏に旬を迎える食べ物ですが冬までもち、食べ物が少なくなる冬の時期の栄養補給の食べ物として重宝されて来ました。

また栄養価の上でもビタミンAやカロチンが豊富な食べ物のかぼちゃは冬の風邪の予防や中風(脳血管疾患)予防などに効果的とされています。

冬至に食べるかぼちゃ以外の行事食3種

冬至の行事食として「かぼちゃ」以外にも食べられているものがあります。

冬至にはゆず湯で体を温める由来

冬至にゆず湯に入る風習が生まれたのには、この日は運気がこれから上がる日としてお祭りが行われてきたように「ゆず湯」につかることも運気の向上を考えてのことでした。

お風呂に毎日入れる現代とは違って昔は特別な日と何日かに一度程度のお風呂でしたが、冬至の日には運を呼び込むために香りの強い柚子を使って邪気を払うといったことで始まったようです。

柚子というのは実をつけるまで長い年月がかかるもので、長年の苦労が実りますようにという願いも込められていました。

そもそも、行事の場合に行われるものとして「ゆず湯につかる」というのは厄払い「禊(みそぎ)」の意味もあり、新し運気を呼び込む前に身を清める意味合いもあったとされています。

現代でも続いている風習の多くも、大事な行事の前には入浴をし体を清めてから迎えるというものが残っています。

柚子=「融通」、冬至=「湯治」とかけて古くから伝わっているものには多くがダジャレのようなものもあります。

融通が効く湯治=柚子が効く冬至

というふうな語呂遊びも伝わっています。

昔の人が栄養価を知っていて使ったのかは定かではありませんが、ゆず湯には血行促進の効果があり体を温めてくれる効果があります。成分としてはビタミンCやクエン酸など疲れを取り除き美肌の効果があるもの、また香りはリラックス効果があるため冬を乗り越えるための大事な行事でもありました。

ゆず湯の作法

ゆず湯の楽しみ方はいくつかあり、その中でも特徴のあるものを紹介していきます。

ゆず湯の由来や意味は上記に書いているように様々な由来がありその意味するところもきちんとあることがわかりました。

一説には「一陽来復」と唱えながら入浴すると運気が上がるのだとか!お試しくださいね

①丸ごとお風呂に入れる

ゆずを丸ごとお風呂に浮かべて楽しむもっともポピュラーな楽しみ方。少ない量では香りが弱いため多めにお風呂に入れて楽しみましょう。

②カットしてお風呂に入れる

柚子を輪切りや半分にしてお風呂に入れる方法です。ゆずの成分と香りがたっぷりとお風呂に染込むため少量でも十分本来の目的を楽しむことができます。が、お風呂に入れている間にぐちゃぐちゃになってしまいお掃除が大変なので網などに入れても良いかも。

③少しカットして使う

皮の部分をカットしてお風呂に入れたり、カットした皮の部分だけをお風呂に入れるなどの使い方です。

このほかにも柚子を絞って果汁を入れたりと各ご家庭で様々な冬至のゆず湯の楽しみ方があるようです。

・冬至の候

・歳晩の候

・歳末の候

・歳末のみぎり

また手紙では、次のような挨拶文がよく使われます。

・恭啓 冬至の候、貴社におかれましてはますますご清栄のことと慶賀の至りに存じます。常々ひとかたならぬご配慮を賜り心より御礼申し上げます。

・拝呈 歳晩の候、貴殿にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。日頃はなにかとお心配りをいただき厚く御礼申し上げます。

冬至に関係ある季語を使った有名な俳句には、次のようなものがあります。

・山国の虚空日わたる冬至かな(飯田蛇笏)

・へつついに冬至の柚子がのつてをる(富安風生)

・どうらんの堅さ冬至の楽屋かな(小沢昭一)

12月のお手紙を書く際に参考になりますよ

▶ 12月の時候の挨拶

冬至に関係ある食べ物は?

冬至に関係がある食べ物には、風習にちなんだものが多いです。

その代表は、先ほども説明した「ん」がつく食べ物ですね。

- なんきん(かぼちゃ)

- れんこん

- にんじん

- だいこん

- ぎんなん

- きんかん

- かんてん

この中には、冬至の頃に旬を迎える野菜が多いです。

ほとんどが根菜なので、土の中でしっかり育ち、栄養を蓄えているものばかりです。

一覧の中のかぼちゃ以外の野菜について、説明していきます。

れんこん

レンコン(れんこん)は、11月から2月頃に旬を迎える根菜で、お正月のおせち料理の定番食材でもありますね。

レンコンには穴がいくつか空いていることから、レンコンを食べることで「見通しがきく」ようになると言い伝えられ、縁起が良い野菜として扱われてきました。

そうした言い伝えから、おせち料理にレンコンを使うようになったのです。

おせち料理のレンコンメニューでは、酢レンコンや筑前煮が有名ですね。

お正月にはおせち料理のレンコンメニューをたくさん食べることで、見通しが効く1年になるといいですね。

にんじん

スーパーやデパートに行くと、年中、人参(にんじん)が並んでいますね。

それは、季節によって産地を変えているからであり、産地によってはちゃんと旬のシーズンがあります。

冬至のシーズンに並べられているのは、冬にんじんと言われるもので、甘みも栄養価も高い人参です。

おせち料理にも金時人参や紅白なますで人参が使われます。

にんじんには西洋人参と東洋人参があり、お節料理の金時人参に使われているのは東洋人参です。

金時人参と言えば、色がかなり赤く、甘い人参ですね。

つまり、カロチンやリコピン、糖分が多く含まれている人参なので、風邪などで体調崩しやすい季節の栄養補給に最適なのです。

だいこん

大根(だいこん)は、冬を代表する根菜ですね。

夏の大根は、大根おろしにするとピリッと辛いですが、冬の大根は、大根おろしにしても甘いのでそのまま食べられます。

日本ではいくつかの品種の大根が出回っている中で、主な品種青首大根です。

青首大根は、水分を多く含んでおり、甘みもあるので、冬は特においしいです。

おせち料理では紅白なますで使われる食材であり、人参と大根で紅白に彩ることでお祝いを表し、その年の1日の平和を願う一品として食べられています。

まとめ

年末やお正月に向かって慌ただしくなる季節には、冬至の日があり、風習にちなんでかぼちゃや「ん」がつく食材などを食べて過ごすことが多くなります。

また、寒い冬の夜の体を温めてくれるゆず湯も有名ですね。

食べ物では、「ん」がつく食材の中の根菜がよく使われるようになり、正月になるとおせち料理にも取り入れられるのが一般的です。

年末からお正月に向けての冬至のシーズンはイベントが多い中で、縁起にちなんだ風習や食材の利用が多いのが特徴的です。

冬の二十四節季を知ろう

| 四季 | 節気 | 旧暦 | 西暦 |

| 冬 | 立冬(りっとう) | 10月節 | 11月7日頃 |

| 小雪(しょうせつ) | 10月中 | 11月22日頃 | |

| 大雪(たいせつ) | 11月節 | 12月7日頃 | |

| 冬至(とうじ) | 11月中 | 12月21日頃 | |

| 小寒(しょうかん) | 12月節 | 1月5日頃 | |

| 大寒(だいかん) | 12月中 | 1月21日頃 |