今年の厄年 2023/2024年 早見表【男性・女性】

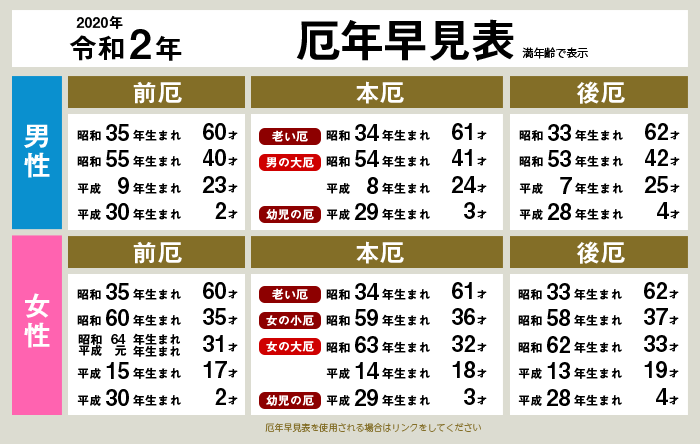

厄年の年齢表記には神社やサイトによって、数え年と満年齢の表記どちらの場合もあります。

このサイトでは数え年で表示しています。

※数え年・・・生まれた年を一歳として、あと新年のたびに一歳を加えて数える年齢。

※満年齢・・・生まれた年を0歳として、現在の一般的に記載する際の年齢。

今年:2025年男性の厄年早見表

| 2025年(令和7年) 男性の厄年 ※数え年 |

||

| 前厄 | 本厄 | 後厄 |

| 2000年 平成12年 23才 辰年(たつどし) | 2001年 平成13年 24才 巳年(へびどし) | 2002年 平成14年 25才 午年(うまどし) |

| 1982年 昭和57年 41才 戌年(いぬどし) | 1983年 昭和58年 42才 亥年(いどし) | 1984年 昭和59年 43才 子年(ねずみどし) |

| 1963年 昭和38年 60才 卯年(うさぎどし) | 1964年 昭和39年 61才 辰年(たつどし) | 1965年 昭和40年 62才 巳年(へびどし) |

今年:2025年女性の厄年早見表

| 2025年(令和7年) 女性の厄年 ※数え年 |

||

| 前厄 | 本厄 | 後厄 |

| 2005年 平成17年 18才 酉年(とりどし) | 2006年 平成18年 19才 戌年(いぬどし) | 2007年 平成19年 20才 亥年(いどし) |

| 1991年 平成3年 32才 未年(ひつじどし) | 1992年 平成4年 33才 申年(さるどし) | 1993年 平成5年 34才 酉年(とりどし) |

| 1987年 昭和62年 36才 卯年(うさぎどし) | 1988年 昭和63年 37才 辰年(たつどし) | 1989年 平成1年 38才 巳年(へびどし) |

| 1963年 昭和38年 60才 卯年(うさぎどし) | 1964年 昭和39年 61才 辰年(たつどし) | 1965年 昭和40年 62才 巳年(へびどし) |

男性は3回

女性は4回

訪れます。

なんてこった

厄年なんて怖くない!

今年と来年の厄年の早見表の後には

まとめてみました

気になる方は記事を読み進めてくださいね

この記事を読み進めるとこんなことがわかります

まずは今年(2019年・平成31年/令和元年)と来年(2020年・令和2年)の厄年の年齢をご確認ください。

厄年は【前厄・本厄・後厄】がある

厄年は本厄の年齢の前後にそれぞれ前厄・後厄があります。

そのほかにも男女の厄年には年齢に合わせて呼び方が違いがあります。

本厄の前の年齢が前厄、後の年齢が後厄

厄年は子供の頃にもある!

厄年は子供の頃にもあります。

3歳の時に最初の厄年

になります。

と呼ばれる人生最初の厄年です。

人生で最も強い厄年とされるのが「大厄」といって人生で一度訪れます。ほとんどの神社などで紹介されている厄年の一覧表などにはこれらが表示されている事が多いのです。

厄年は早生まれ?満年齢?数え方は?

厄年の数え方はほぼ

(新暦の)新年を迎えた時

に当てはまられている

厄年の年齢が表示されているけど、早生まれの場合はどのように判断したらいいかわかりませんよね?

同級生とかは「今年厄年なんだよね」などと言われると、早生まれの私も同じく厄年かな?と思ってしまいます。

下記のもので計算されています

- 旧暦の1月1日に(旧暦の年始)に歳をとる

- 立春に歳をとる

- 新暦の1月1日に(新暦の年始)に歳をとる

厄年は数え年で数えます

そこでこの数え年について説明していきたいと思います。古くから日本では年齢の計算をこの数え年で行ってきました。

これは母親の体内にいる時から生きていたものとする計算法で、生まれた時点で1歳と計算します。

歳を加えるのはそれぞれの誕生日ではなく1月1日に全ての人が1つ歳を取るのが数え年です。

例えば12月31日生まれの赤ちゃんは生まれた当日は1歳ですが、翌1月1日には生まれて2日目にもかかわらず2歳になってしまうのです。

数え年の年の取り方には3つの種類がある

この数え年も歳を取る日をいつにするかでいくつかの種類があります。

現在の日本で取られているグレゴリオ暦1月1日に一つ歳を取る方法のほかに旧暦の1月1日に歳を取る方法。さらには立春(節分の翌日)に歳を取る方法です。

厄払いを行う神社やお寺の中には数え年の方法が違う

神奈川県川崎市にある川崎大師は厄除けで有名なお寺ですが、こちらでは満年齢で厄年を定めていますので、数え年で厄払いの祈祷を受けようとすると受付であなたは厄年ではありません、と言われることになってしまうのです。

お正月は現在では西暦に合わせた1月1日の頃を指します。お正月の頃にすることや歴史がわかります。

▶ お正月がわかる

厄年にやると良いこと男女

厄年と言われても、どうしようもないということはありません!

厄年の時だからこそ、自分の生活を見直したりする機会でもあります。

そこで今回は厄年の時にやることをまとめてみました。厄年にやってはいけない事

厄年の時に、何かとうまくいかないことが続いたりすると、厄年の時にやってはいけないことがあるんじゃないかと気になる事があります。

厄年で新しいことを始めてはならないというのが一般的です。

新しく何かを始めるのにはあまり良くないというのが「厄年の時にやってはいけないこと」になるようです。

厄年の頃にやってはいけないことに関してはさまざまなことがあるので、別のページでしょうかいします。厄年のお祓い【厄払い】っていつまで?

厄払いは節分まで厄払いをいつまでに行ったほうがいいのかというのは気になるものです。

厄払いを考えている人にとっては死活問題、ということでなぜ節分までに厄払いを行ったほうがいいのかというのには理由があります。節分の日は立春の日に当たります。旧暦の暦の上では現在の節分の日がお正月ということになり新年の始まりを意味します。

そのため厄払いは節分までに行ったほうが良いとされています。

新年を新たな気持ちで迎えるためにも「今年厄年だ」とおもったら、心を清め、新しい一年を迎える準備をする機関ととらえて、厄払いをしてもらうことでリフレッシュしてみましょう。

厄払いに関しては別のページで準備しています。そちらでは日本最強の厄払いの神社や厄払いをしてもらうときに役立つ情報をまとめています。

▶ 厄払いについてはこちらを参考にしてください

厄年はいつまで続く?

厄年は厄払いをしても、残念ながらその年齢の間は続きます。

そりゃそうだ

厄年の時には体調の変化や生活環境の変化などが多く訪れる年齢になることが多いため、体調を崩したりといったことが起こるん年齢があてはめられています。

より生活を良くしようと考えた、先人の知恵とも呼べるのが厄年ともされています。

厄年と言われる年齢が変わらないので当然ではありますが、ではなぜ厄払いを行うのか?

となります。

厄年の正体?由来はあるの?

ここまで記事を読んでいただきありがとうございます。

厄年って実際にはなんなの?統計学で見たときの厄年は少し違う結果がある

近年では様々なものが統計されており厄年というのも、科学的とまではいえませんが、健康を損なう年齢などから「新厄年」なる考え方も現れています。

統計学では人間の健康を害する7疾患などにかかる年齢などに着目しており男性、女性ともに63歳の頃を「大厄」という結果になっているようです。

厄明けはいつ?|厄開け祝いにお返しやお参りをしよう

厄年をすぎて最初の年は厄明けといって無事に過ごしたことへの感謝をこめて厄開け祝いや、お世話になった神社へのお参りや、贈り物を頂いた方へお返しをするというのがマナーになっています。

そこで、ここでは厄明けにすることについて紹介していきます。

厄明けはいつ?

厄明けはいつなのか?という答えはインタネット等で調べられても複数の答えが存在していますが、その多くは厄明けは節分までという考えが多いように感じます。

ただ、地域によっては厄年の数え方に違いがあり、満年齢で数える場合と数え年で数える場合があります。

そのため、そもそもの後厄になる年齢をきちんと把握しておくことが大事かと思います。厄明けにお宮参りをしよう

厄年のときに厄払いをしてもらった神社やお寺に厄年を明けたことや無事に明けることが出来たことの報告もかねてお参りをするというのがあります。

簡易的に神社に行ってお参りをするだけの所から、厳格にお祓いをして厄明けをするとこと賀ありますが、ほとんどの場合は簡単にお参りだけで住ませる方が多いようです。

地域や宗教によっては、その厄明けのときのしきたり等も違いがあることから、ご自身による確認が必要になってきます。

厄年の時にお世話になった人へのお返し

厄年の時に長いものを贈っていただいくなど、厄除けのために知人や家族などから贈り物をしてもらったら、そのお返しをしたいところです。

お返しはあくまでも無事に乗り切ることが出来たよというお知らせを込める意味でお菓子などをお返しにすることがあったり、食事会などをする方も多いようです。

厄年のことを心配してくれた方々へのお返しとして、その気持ちへのお返しをしたいところですね。

厄明けについてのまとめ

・厄明けは節分までが多い

・厄払いを受けた神社やお寺にはお参りに行く

・厄年に贈り物を頂いた方へはお返しをする

来年:2026年男性の厄年早見表

2026年(令和8年)

男性の厄年 ※数え年前厄 本厄 後厄 2001年

平成13年

23才

巳年(へびどし)2002年

平成14年

24才

午年(うまどし)2003年

平成15年

25才

未年(ひつじどし)1983年

昭和58年

41才

亥年(いどし)1984年

昭和59年

42才

子年(ねずみどし)1985年

昭和60年

43才

丑年(うしどし)1964年

昭和39年

60才

辰年(たつどし)1965年

昭和40年

61才

巳年(へびどし)1966年

昭和41年

62才

午年(うまどし)来年:2026年女性の厄年早見表

2026年(令和8年)

女性の厄年 ※数え年前厄 本厄 後厄 2006年

平成18年

18才

戌年(いぬどし)2007年

平成19年

19才

亥年(いどし)2008年

平成20年

20才

子年(ねずみどし)1992年

平成4年

32才

申年(さるどし)1993年

平成5年

33才

酉年(とりどし)1994年

平成6年

34才

戌年(いぬどし)1988年

昭和63年

36才

辰年(たつどし)1989年

平成1年

37才

巳年(へびどし)1990年

平成2年

38才

午年(うまどし)1964年

昭和39年

60才

辰年(たつどし)1965年

昭和40年

61才

巳年(へびどし)1966年

昭和41年

62才

午年(うまどし)厄払いに関係する行事

ひな祭り

現在ではひな祭りは生まれてきた女の子の健康や幸せを願う行事としてだれもが知っている行事ですが、もともとは病気や厄災などから守るために人形に代わりになってもらい、希望や願いをこめその人形を川や海に流すという中国から伝わったとされる行事でした。雛人形として飾られるようになったのは江戸時代の頃からのようです。

- タグ